Journal l'Action, Tunis, Samedi, 15 janvier 1977, p. 7.

La Revue du Tourisme Tunisien, n° 10, Mai 1979, pp. 24-25.

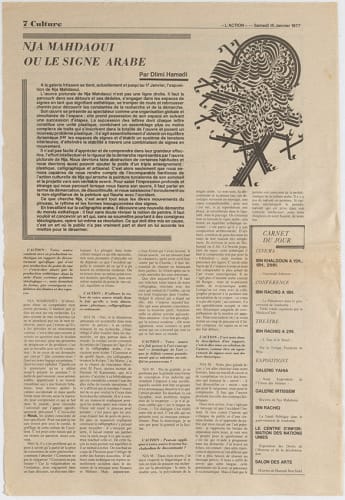

Nja Mahdaoui

ou le signe arabe

Par Dlimi Hamadi

A la galerie Irtissem se tient, actuellement et jusqu'au 17 Janvier, l'exposition de Nja Mahdaoui.

L'œuvre picturale de Nja Mahdaoui n'est pas une ligne droite. Il faut la parcourir dans ses détours et ses dédales, s'engager dans les espaces de signes en tant que signifiant esthétique, se tromper de route et rebrousser chemin pour découvrir les constantes de la recherche et de la démarche.

Son œuvre se présente au spectateur comme une organisation globale et simultanée de l'espace; elle prend possession de son espace en suivant une succession d'étapes. La succession des lettres dont chaque lettre constitue une unité plastique, combinant un assemblage plus ou moins complexe de traits qui s'inscrivent dans la totalité de l'œuvre et posent un nouveau problème plastique : il s'agit essentiellement d'obtenir un équilibre dynamique par les espaces de signes et d'établir un système de tensions intérieures, d'atteindre la stabilité à travers une combinaison de signes en mouvement.

Il n'est pas facile d'apprécier et de comprendre dans leur grandeur effective, l'effort intellectuel et la rigueur de la démarche représentés par l'œuvre picturale de Nja. Nous devrions faire abstraction de certaines habitudes et nous devrions aussi pouvoir ajouter le poids d'un triple enseignement : plastique, calligraphique et artisanal. C'est alors seulement que nous serions capables de nous rendre compte de l'incomparable hardiesse de l'action culturelle de Nja qui arrache la peinture tunisienne de son sommeil et la projette vers son véritable avenir. Pour saisir l'impression profonde et étrange qui nous parcourt lorsque nous lisons son œuvre, il faut parler en terme de démarcation, de discontinuité, et nous saisissons l'écroulement ou la non-signifiance de la peinture qui fleurte avec l'occident.

Ce que cherche Nja, c'est avant tout sous les divers mouvements du pinceau, le rythme et les formes insoupçonnées des signes.

En travaillant sur la calligraphie arabe, il découvre une nouvelle démarche du monde esthétique : il faut sans doute réviser la notion de peintre. Il faut vouloir et concevoir un art qui, sans se soumettre pourtant à des consignes idéologiques, opère lui-même sa révolution. Ce qui doit être mis en cause, c'est un art où le public n'a pas vraiment part et dont on lui accorde les miettes pour le désarmer.

L'ACTION : Votre œuvre soutient avec sa production esthétique un rapport de décentrement spécifique qui n'est pas traduction de point de vue — c'est-à-dire située par la production esthétique dans la série d'une certaine peinture idéologique —, mais donation de forme, par conséquent exhibition des limites et des espaces.

NJA MAHDAOUI : D'abord, pour situer ou comprendre mon œuvre picturale, il faudrait que je dise un mot sur ma recherche. La plus récente de mes recherches (je ne m'attarderai pas sur le mot recherche. parce que j'estime qu'il y a des périodes et un mouvement continu, c'est-à-dire que souvent je remets en question tout le résultat de mes travaux, pour me permettre de progresser et de produire) c'est que je travaille avec un fil conducteur : Je ne cesse de me demander qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Quel est notre bagage en peinture ? Quel est notre alphabet ? Ouelle est la grammaire qu'on a utilisé jusqu'à présent en peinture ? A partir de quel moment, nous artistes arabes, appartenant à un monde musulman qui a une histoire fabuleuse, nous devons quitter la culture occidentale et dans quelle limite nous devons aussi la reprendre pour comprendre ce qui se fait dans le monde, pour rejoindre l'universel par l'apport spécifiquement personnel ? C'est-à-dire le Nous, les arabes conscients de leur spécificité. Pour ma part je me suis trouvé pris avec le cumul, le greffage de cette culture de l'occident. C'est pour cette raison que je me remets en question, assez souvent.

Mais là, il y a un problème qui se pose à savoir qu'à partir de la prise de conscience de notre patrimoine : comment l'aborder ? Comment ne pas le vulgariser ? Comment ne pas limiter ? Car la vulgarisation ou l'imitation, nous engagerait dans un faux discours, un discours idéologique. La plongée dans notre culture malgré ce qu'elle nécessite, doit nous permettre d'atteindre ou de dépasser ce que l'occident appelle le sommet de ce qu'il a pu trouver en recherche moderne. On se trouve donc au même point avec nos données spécifiques, dans une même maturité du point de vue calcul, équilibre et forme.

L'ACTION : D'ailleurs la valeur de votre œuvre réside dans le fait qu'elle a trois dimensions : plastique, calligraphique et artisanale.

NJA M. : Oui, et la dimension artisanale est essentielle dans mon œuvre. Je précise : à un certain moment de ma recherche, j'étais obligé d'aller fouiller dans les manuscrits, un peu partout dans le monde. Je voulais savoir comment les artistes de l'époque de l'âge d'or de la calligraphie arabe, s'assayaient pour écrire ? Comment et de quelle façon, ces calligraphes tenaient le Kalam ? Au Maroc, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur El Fassi, ancien recteur du Djemaâ Al Karouinne, qui m'a permis d'accéder à sa bibliothèque qui est considérée comme l'une des plus riche du monde musulman. Il m'a affirmé que je touchais l'essentiel de ce que voulait le Coran dans la recherche culturelle. Il m'a montré un manuscrit expliquant pourquoi les arabes après leur retour de Chine ont rejeté le pinceau pour peindre : c'est parce que les pinceaux étaient fait de poils de porcs. De plus ce manuscrit expliquait comment le calligraphe s'y prenait pour travailler : il s'assayait par terre, il faisait rentrer ses jambes sous la mida jusqu'à ce que sa poitrine touche celle-ci. De cette façon la main perdait son équilibre et il se mettait à écrire. On touchait au corps de l'homme pour l'obliger à sortir des formes nouvelles. D'ailleurs cette technique est reprise actuellement occident dans le domaine de la musique avec Xenaxis et Mefano. Mais auparavant c'était Zirieb qui l'avait inventé. Il faisait asseoir sur un tabouret haut les chanteurs, après avoir serré leur ventre par la Chamla ; il leur demandait de chanter en balançant leurs jambes. Ici Zirieb opère sur le corps pour atteindre des sons nouveaux.

Que dire aujourd'hui ? Il faut une relecture toute neuve de notre calligraphie, relecture avec des yeux qui sortent de l'ombre, car on est resté longtemps dans l'ombre. Malgré le silence qui a régné sur elle, elle s'impose aujourd'hui. Dès que nous prenons conscience, nous la trouvons prête, fonctionnelle en pleine activité agissante. Mais attention : il ne faut pas négliger la science moderne ; elle nous appartient, nous sommes ce petit atome qui est concerné par tout ce qui se fait dans ce monde.

L'ACTION : Votre œuvre m'a fait penser à l'art conceptuel — sémiologie de l'art — que je définis comme pseudo-savoir qui se substitue au voir. Qu'en pensez-vous ?

NJA M. : Pas de gratuité, je ne pardonne pas la gratuité sous forme de conception d'un individu qui viendrait l'imposer à une société, laquelle société doit être exigeante et en permanence attentive à ce que l'artiste produit. En abordant la calligraphie, mon problème majeur était de la respecter — je n'ai jamais oublié que c'est la langue du Coran — Un dialogue s'est établi entre elle et moi. C'est elle qui est présente avec sa structure extraodinaire. Pour la sémiologie, je ne suis pas pour la gratuité et la facilité.

L'ACTION : Peut-on appliquer à votre œuvre le terme bachelardien de discontinuité ?

NJA M. : Dans mon œuvre, j'ai aussi respecté la linguistique et je suis en train de pousser ma recherche sur la phonétique : le sens, le double sens, la polyvalence de la langue arabe. Le non-sens, la discontinuité de la phrase lue, ces décodages servaient un message, une cause compréhensible : pour moi c'est net, si je reproduisais une phase, je retomberais dans le figuratif, dans le paysage. Or comment tout en laissant le signe arabe, cela donne un équilibre esthétique essentiel : c'est parce qu'il y a une composition architecturale. D'ailleurs, combien de gens décorent les murs de leur maison très simplement. Ils écrivent le nom de Mohamed ou d'Ali. Ce besoin populaire du signe, cette esthétique il faut la comprendre non pas pour la "folkloriser", mais montrer la puissance des signes. C'est de cette façon qu'il s'impose à nous et nous fait comprendre le plus actuel de l'art vivant contemporain. Il ne s'agit plus d'identité arabe comme dit Berques, mais de re-présence arabe, de re-dynamique arabe. Lorsqu'on est venu avec la calligraphie proposer à la peinture une acceptation de ce corps : ce corps n'a pas été rejeté ; au contraire, il a été agréablement accepté et vite une dynamique sauguine de compréhension de la matière est apparue. Dans tout endroit où j'ai voulu donné un coup de pinceau où il fallait composer, les signes ne m'ont pas fait défaut.

L'ACTION : L'art reste donc la description d'un rapport, c'est-à-dire mise en relation de l'œuvre, comme être ou agencement de signes avec son dehors historique.

NJA M. : Notre plus grande leçon, c'est aller chercher dans notre histoire, faire un travail de savoir et de compilation vis-à-vis des hommes qui tiennent le « secret » : il faut démystifier ce « secret » non pas pour le vulgariser, mais pour le comprendre. Il faut que l'œuvre picturale travaille des contenus historiques.

Dans mon œuvre, il ne s'agit pas de message tel que l'occident l'entend. Je suis contre l'œuvre qui s'éloigne du public et d'une certaine réalité. Je m'approche du public par mon travail sur l'art populaire : je rapproche les limites de séparation entre nous, je vais vers le peuple pour le questionner et c'est lui qui m'aide à progresser dans ma démarche. J'ai trouvé un échos, un contact : mes amis marocains et algériens m'ont affirmé que l'on a plus besoin de trouver un message précis, il nous a suffit de savoir que cette langue, cette grammaire est là avec sa puissance et sa dynamique. Mais il faut que le peintre soit conscient de la problématique de la culture arabe. Il n'y a pas de naïveté en peinture. Si certains encouragent la pseudo-naïveté qui est prise dans son contexte intellectuel, nous nous éloignons de notre finalité, de notre but.